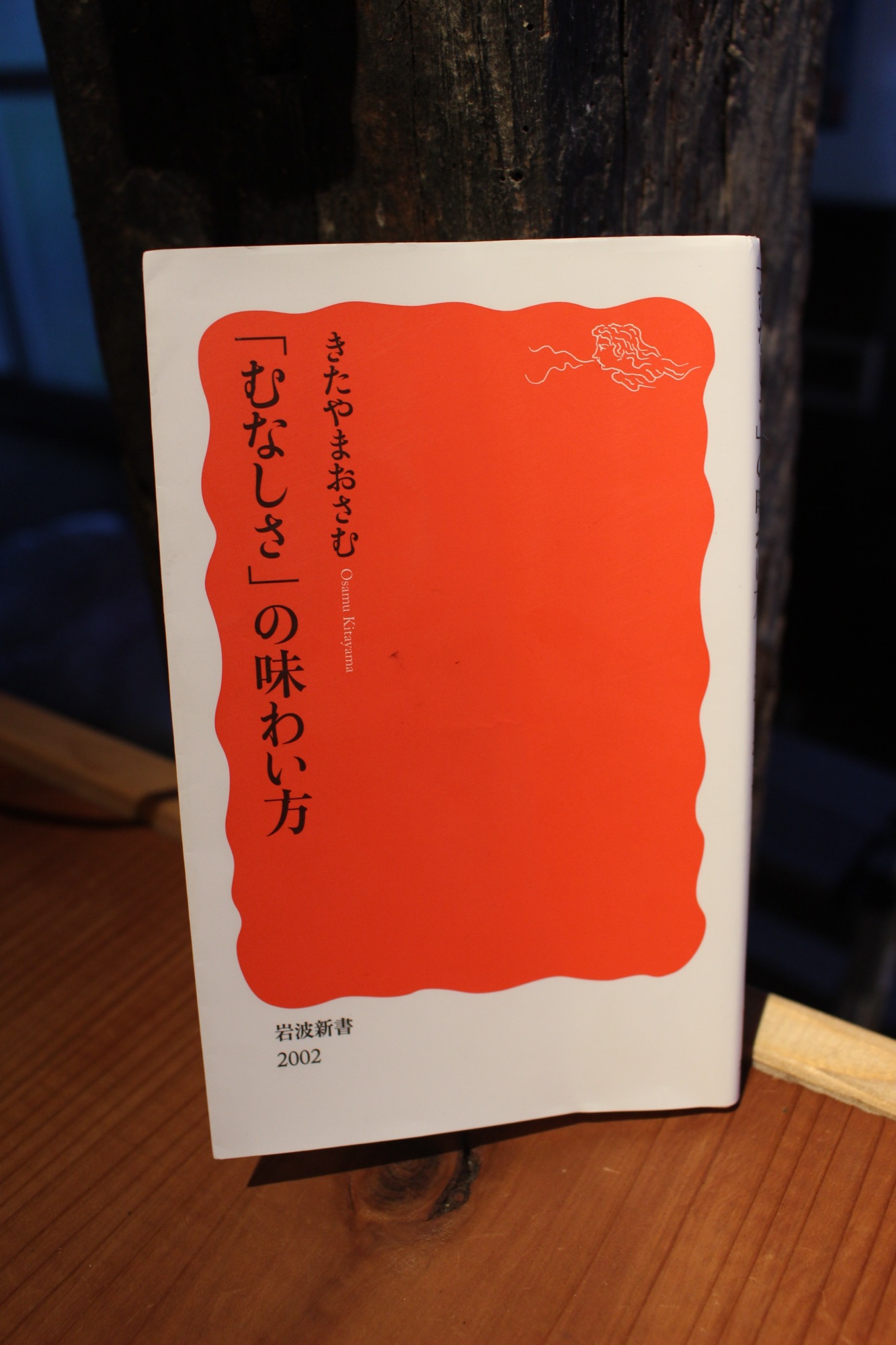

久しぶりにおもろいと思ったのでシェア。

タイトル見た時はもっと感情的な内容かなと思ったら、考察が深かったので忘備録として残しておきます、みなさんもぜひ。

著者であるきたやまおさむさんも面白い経歴で、ミュージシャンからいろんな経験を経て、精神科医。一般人とは違い、少し特殊な経験から彼が考えるむなしさというのはまた考えさせられる内容でした。

要約

本書は、精神科医・作詞家である著者が、「むなしさ」という感覚を見つめ、その由来・性質・向き合い方を多角的に探る試みである。現代社会では「むなしさ=悪」「無駄」「避けるべきもの」として否定されがちだが、著者はそれを悪しき感情として排除するのではなく、「味わう」ことが人間の心を豊かにすると主張する。

まず、「喪失」を喪失した時代という文脈で、かつては明確だった「喪失」という経験さえもあいまいになり、「むなしさ」がより普遍的なものとして広がっていることを指摘する。また、子ども‐母親や他者との関係構築の発達過程において、期待や幻滅、あるいは「間」(空白・隙間)がうまれ、それらがむなしさの根底となることを分析する。そして、白黒思考や「心の沼」という隠棲された暗い感情の領域がむなしさをすまないもの(=すまない感覚)として際立たせ、しばしば痛みを伴うと著者は示す。

ただ、「むなしさ」を感じること自体は避けられないとして、重要なのはそれを速やかに埋めたり消したりせず、「間」に耐え、「味わう」ことである。「むなしさ」の余白を抱えたまま生きることが、創造性や深さを生み出すと考えられる。結びでは、むなしさの言葉にならない部分(悲しみ、喪失、存在の空洞など)をどう言語化し、それとどう共存するかという問いが残される。

by chatgpt

間との付き合い方

昔読んだネガティブケイパビリティっていう本も似たような感じで、わからない問題とどういうふうに向き合うか的な心の中の整理みたいな内容だったと思うんだけど、それを読んでから15年以上が経ってるので人間は同じ課題に現象が違うだけで向き合っているんだと再認識しました。

むなしさっていうのを彼は間と捉えていて、間を埋めるのに必死なのが人間でそれを埋めてくれるスマホだったりゲームだったりって。それを楽しもうぜって話だと思うんだけど、彼の面白いのは日本人らしい言葉の響きで解釈しているところですね。そういう意味では腑に落ちる。

一説に夏目漱石の草枕冒頭、「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい。」バランスよく色々使わないと生きづらいのが世の中だよとその言葉通りこの人も情動に訴えつつ、理性にも訴えつつ彼の主張もありつつという言葉通りバランスのよい本だったと思います。

彼もバランスを取っている感覚なのかな。少し親近感を覚えました。

僕らも環境改善っていう曖昧さをみんなに伝えるのにどうしても理性的にお伝えしなければいけないという中に、体感でしかわからないものが存在していて。それを全部丁寧に説明するという行為を辞めないっていう選択肢が最適なのかなと歩みを進めている次第です。妥協はしない、でも受容する。大事だねー。

ぜひ読んでみてね😘