まずはみかんの畑から、梅雨ぐらいまではナイフモアで間の草を2週間毎にいれていたのですが、刈ると一気にみかんの葉っぱが黄色くなりました。

やっぱり全体として呼吸をしているということがわかる最大の例だなと思いました。

その後の経過を見ていくと、やはり雑草が生えづらい(溜まる、シルトが多い、感乾燥している)部分の近くのみかんの木は育ちがゆっくりで葉が黄色いということがわかりました。

あつすぎるがゆえに表面の土が乾燥するのはかなり植物としてはきついのでしょう。

沼のほうは、この梅雨後の晴れを活かして良いタイミングでトラクターを入れたら2ヶ月ほどで細かく柔らかい土になってきました。

土の湿度と水の浸透具合と香りといい、肌触りといい結構理想に近い土が3ヶ月ぐらいでできました。

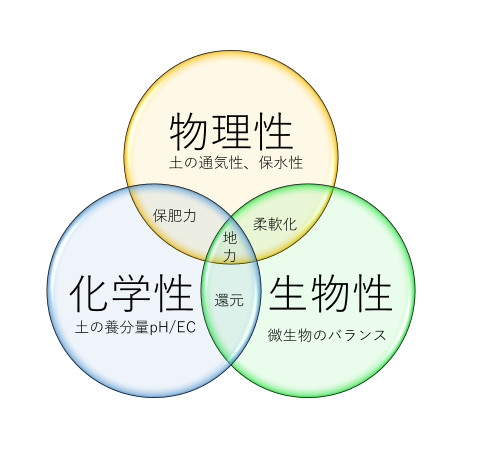

これを最近見たときに自分たちで変えられるシンプルなとこって物理性なんですよね。職人やってる身としては明らかにここが早いと感じてしまいます。

化学性、生物性、ここに関しても環境再生的には結果として現れるもので、微生物を用意したから他の要素が整うという約束がないなと。

養老先生が脳化社会と表現していましたが、理屈があるものの自然という変数が多いものを扱うということはその他の変数を無視するよりも確実な一歩を出すほうが全体のバランスが良いような気がするのです。

また違ったアプローチの農家さんにもあってみたいな。

ここまで見てくれてありがとうございます。SNSとかにコメントしてくれたら嬉しいです。