もともとダーニング(補修)や刺繍が好きで手縫で衣類を直したり、絵柄を作るというのをやっていました。未来永劫使える技術だなと思って。

ミシンなんかは便利なのはわかってたけど、手仕事っていう範疇を超えるなと思って触ってこなかったのですが親が持っていたものですから、少し借りて股引きの穴を補修してみました。

もちろんのこと早く終わる、すぐにできる、手仕事であればあと1ヶ月はかかるであろう内容が1日で終わる。

僕の苦労はいずこへ。

こうして産業革命というのは起きたんだという実感が湧きました。

こういう風に人間は昔からなにをするにも自動化にしたり、楽を求めてきました。

その結果自由で昔より忙しくなくなったのにも関わらず、時間がないという表現は昔より加速している気がします。当の本人もそう感じています。

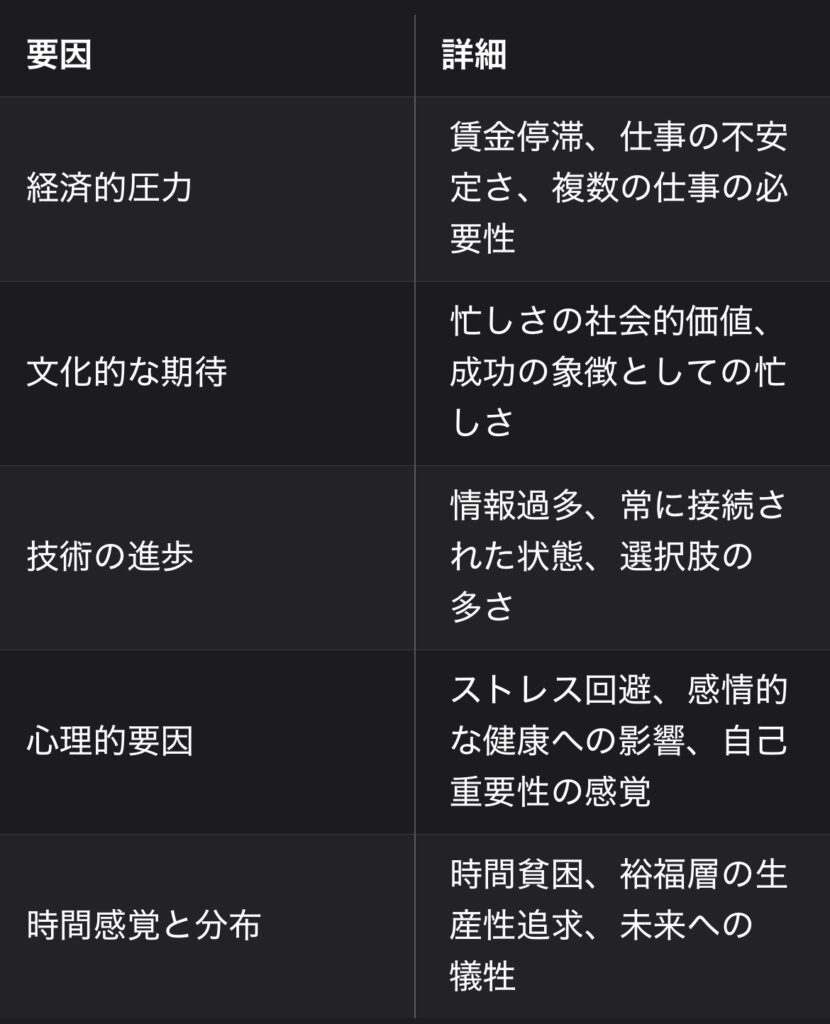

なんでだろうなという問いをAIとお話ししてみました。

もちろん一概にこれといった理由ではなく複数の要因が重なってるのがわかります。

ただ思うのはなんでも効率化してきたが故に忘れてきた五感の大切さ。

機械も寿命があります、物質である以上無限ではないなと感じます。

最近は地方の過疎化が進み、人の問題も深刻化しており、農業を協同組合という形で行っていたものがなくなって行きつつあります。

僕の地域はお茶ですがやはり工場では40人ほどの人が関わっており、生産者と非生産者どちらも必要な上、経済的な理由も相まって運営がかなりきつそうです。

そうした中、お手伝いをさせてもらうことになり工場の中にいるとエラーが起きると作業が中断し、機械を治す工程に。

でも人間がやっていれば正確にかつ、止まることなく作業ができる。

地域の過疎化が進んだのは「ものを大切にしない」ということなんではないかなと。

工場の中ではこの仕事は誰でも良いという状態になる。すなわち変えが効く状態が常にある。

そうなるとそこにその人がいる価値がなくなるんじゃないかな。これがある種大量消費への加速をさせたのではないかなーと。

そうなれば個性を大事にする現代おいて、拒絶反応が起きるのは必然なのかなと感じてます。

人間が持っている五感は鈍り、自動化による誰でも良いとされる仕事を作り出してきたが故に今の現状につながっているなと。

楽をしたかったのに、忙しくなった人間ってやっぱり面白いですね。