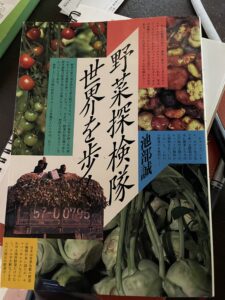

なにかと起源を知りたがるので今回は、この野菜に関しての本を購入してみました。

このタイトル横の緑の分にすでに面白いこと書かれていました。

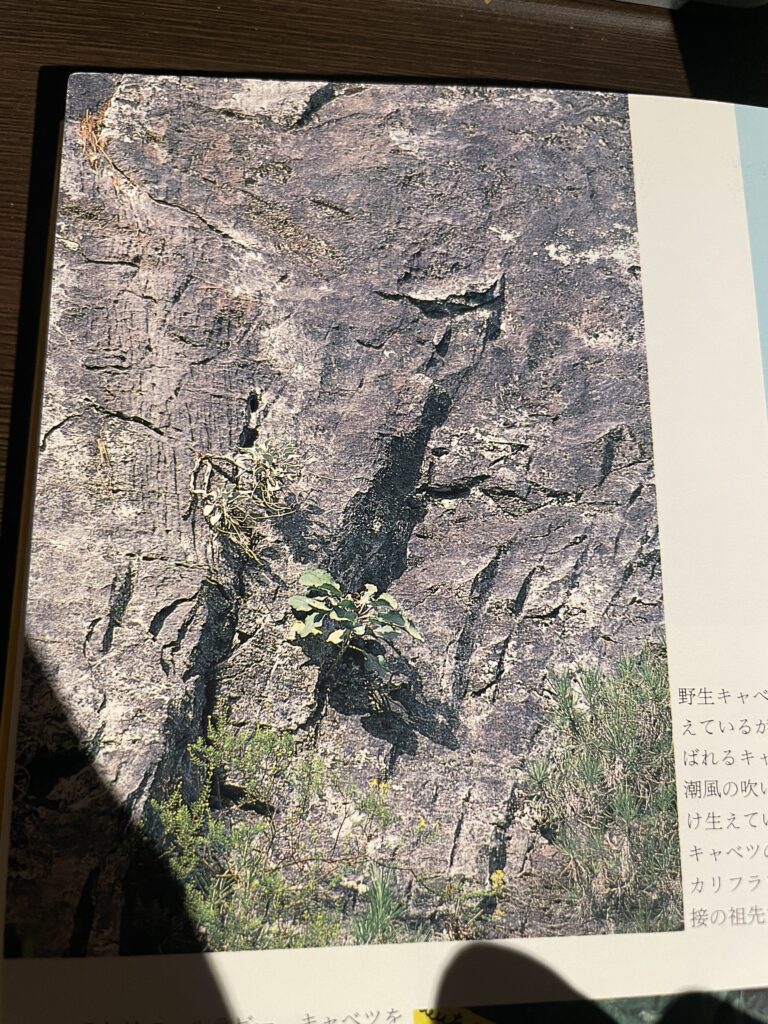

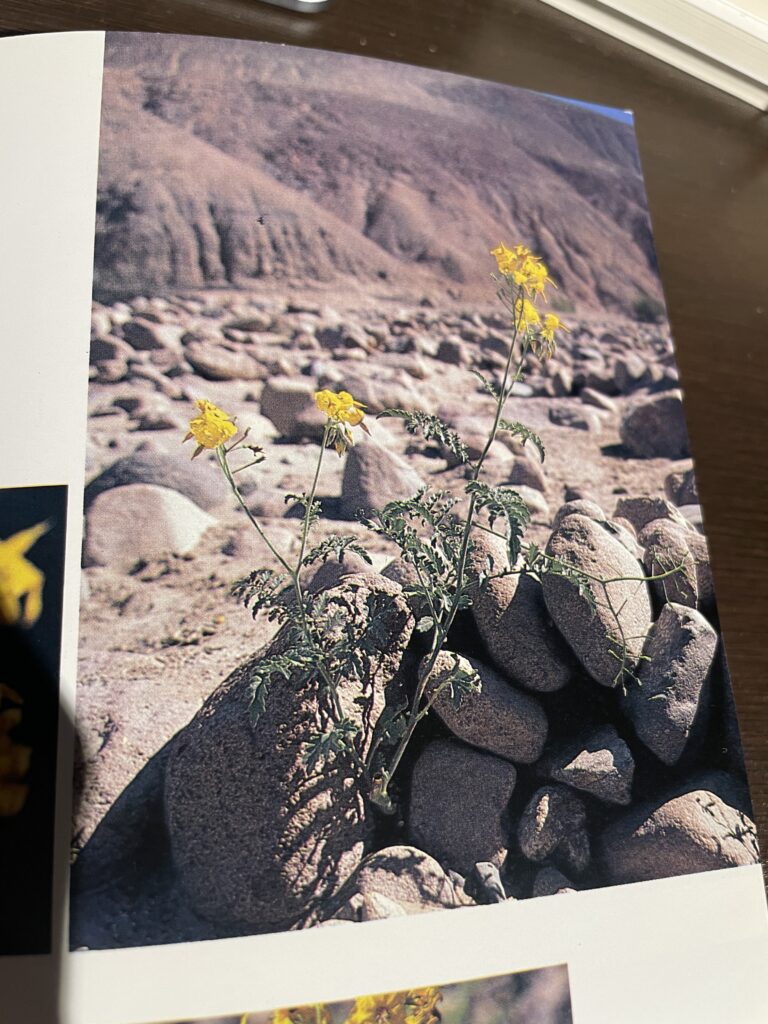

野菜の原生地を訪ねる旅を続けるうちに、一つの事実が段々私の頭の中で大きな意味を持つようになった。それは、野菜の祖先種である野生植物は砂漠や高山や岩場に生えていて、肥沃な平野に生えていなかったことである。

この一文を見て、自分が考えている具体性よりも環境のほうが大事であるという思いが更に強くなります。こうやって文章にして再度自分の外に出ると改めて疑問に気づく。具体性と環境が他と考えているのが盲点だったかな。

具体性は環境に包含されてるからやはり大きな流れを汲み取る方が早いということかな。

歴史は人が死に出会う戦場はめ讃え

その御陰で我々が成長できる耕作地は冷笑する

王様のことなら庶子についても知っているが

小麦の起源については何も知らない人間の愚かさよ

by アンリ・ファーブル

彼の時代でこの言葉が残っていてもなお、起源はもちろんのこと野菜がどのようにできているか知らないという現代人は多いような気がする。それだけ土から食べるということが遠いという事がわかる。

仕事が百姓から農業に分業型になることで、そして産業革命や物流により、さらに不透明化したプロセスはより土から人間を離すことになったのでしょう。そしてファーブルの時代から自然への興味関心みたいなのは薄いのが実情なんですね。

次に各時代で栽培されていた生産物に関してのまとめで、著者はシルクロードの流れで野菜も来たのではないかと推測されている。

各時代に共通するのは、海外との交流をしているタイミングで増えている事がわかる。

- 縄文時代

- アワ、ヒエ、シコクビエ、ウリ、サトイモ、ソバ、ヒョウタン、ゴボウ、大豆、稲

- 弥生時代

- 小麦、大麦

- 奈良・平安時代

- キュウリ、ナス、カラシナ、ツケナ、チシャ(非結球レタス)、カブ、ネギ、エンドウ、ソラマメ、大根、シリ、ラッキョウ、茶、ニンニク、ゴマーベニバナ、コンニャク、ナシ、ビワ、コズ、カキ、クリ

- 室町・江戸時代

- ジャガイモ、サツマイモ、トウガラシ、カボチャ、トウモロコシ、トマト、人参、タマネギ

- 幕末・明治時代

- 結球キャベツ、白菜、カリフラワー、メロン、マッシュルーム、レモン、オレンジ

人と共にシルクより、食べ物の方が身近でより影響があったであろうことはよく分かる。人間の知らないことへの興味関心は本当にすごいなと。新しいことを知り、それを学び(真似して)、実行していく力というのが今の残っている人種だと思います。

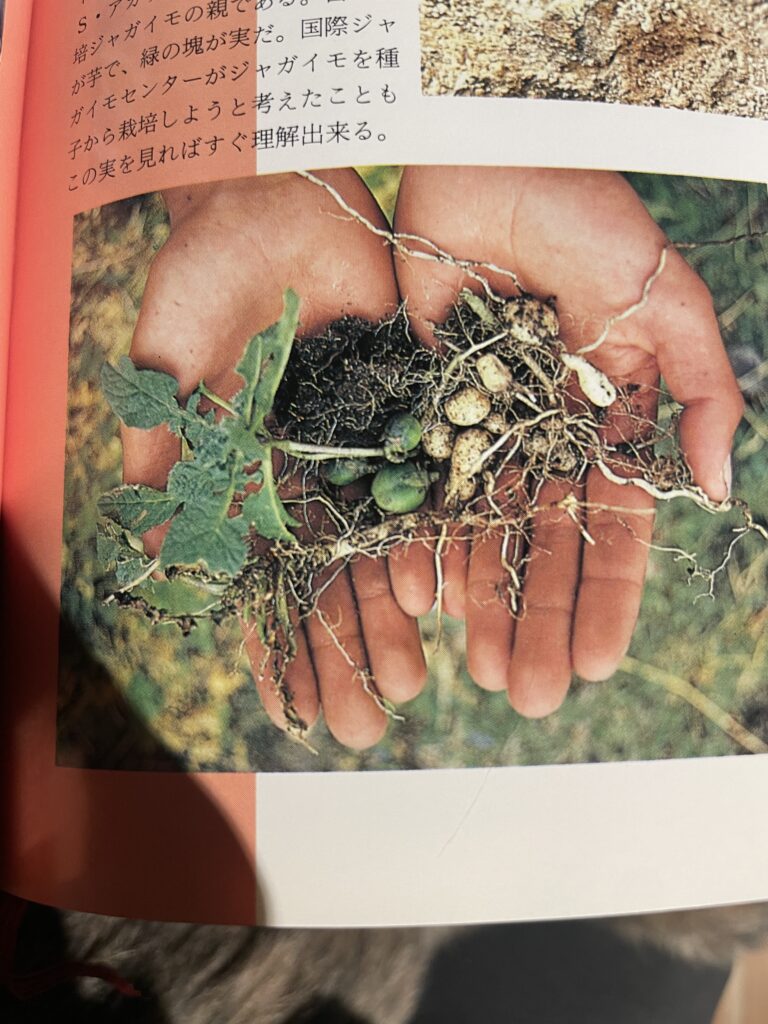

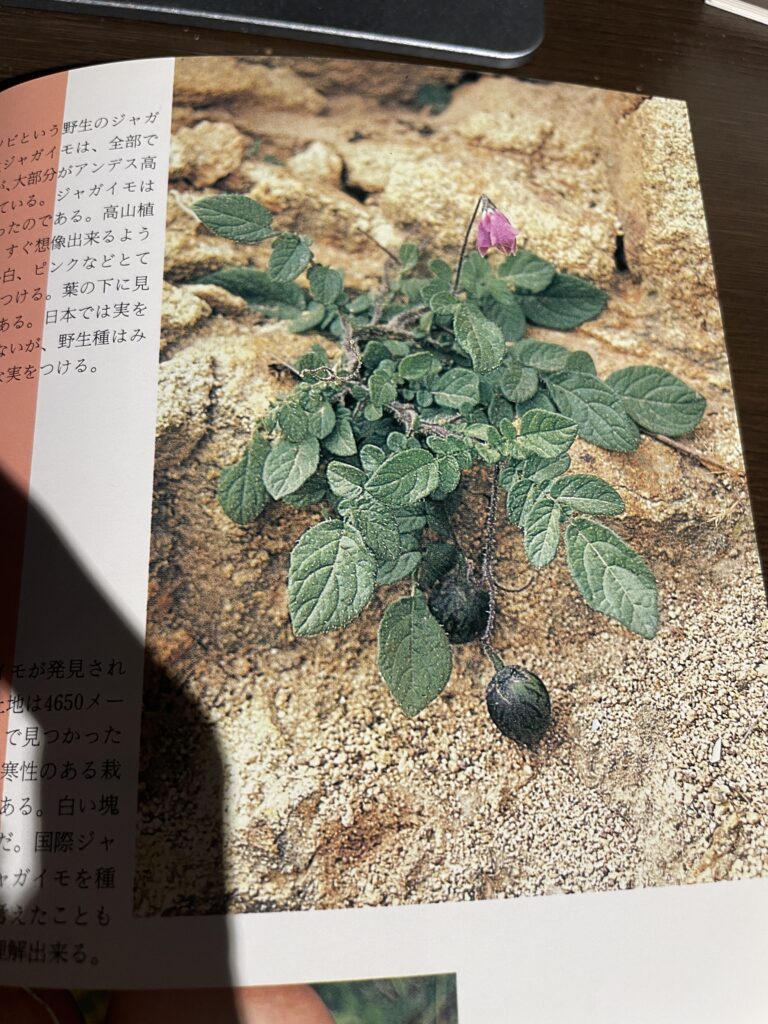

こういう風に写真でみるとよく分かるんだけど、それぞれがかなり極地で生きてきたものたちで、日本では雑草や雑木と言われている植物に付く実や根などに似ていますね。

何を目的でどんな植物にしていくかはかなり人の脳的な考え方で理屈っぽくて好きなんだけど、新しい品種を作るのに現代だと15年とか要するの考えると当時品種改良していた人は少なくとももの好きだったんだろうなと思います。そういう人好きです。

風土の違いによる農法上の違いが文化の違いになってくることは、文化という言葉の翻訳された英語のCultureがもともとは耕すという意味を持っていることでわかる。

僕らが大地の再生をやってて一番感じるのが風土。やはりその土地土地によって土、無機物、有機物と違いが明らかに出るのは、地域性、風土です。どう頑張ってもここは越えられない。

そう考えて野菜作りをしていると、日本に適した野菜というのはかなりしっくりきますね。

もっというと植物は温度に逆らえないのが基本です。発芽温度が無ければそもそも目が休眠状態から目覚めない、と考えると発芽さえしてしまえば、あとはdnaの情報が植物を成長させ、免疫や抗体を獲得し自分が子孫を残すための機能を各植物が自身で行なっていく。

そう考えると、外部的な要因が必要ないのでは無いかなーと思うのです。自身が生きるということと外部的な影響というのは関係しているようでしていないのではないかなと。各野菜を見てると振り幅はあれど、どんな形であれ育ちきるというのをやっているなと。

著者が考えている原生地に似せた方法がその野菜にとってベストなのではという理論もあっていると思う。

原種帰りというものがあると耳にしたことがありますが、これはDNA的な話ですがどこでどのように育つかというのは環境1stで、どのような情報が刻まれていくのかは後で決まっていく、形に合わせていくというのが生物としての強さじゃ無いかなと。

郷に入ったら郷に従えということです。

どの分野にも言えるんだけど、ネックなのは、知っている人から言うと「簡単でコスパが良い」という状態が現実に存在しているのに、それに気づけず最善というものを認識できないという点かな。思い込みとかバイアスの話になるけど、やはりその自分が考えている以外のことへの可能性を途絶えた瞬間成長が終るのよね。

ただ循環の一部となっている業種、もしくは作業に関与しているだけだとなかなかその良し悪しもわからず、失敗もできずにどこを歩いているのかわからないという状態になっている気がするなー。循環という感覚を養うっていうのも大事な時代なのかな。去年2024年で8の年だからみんな結構、循環循環いうてたね。

アリストテレスだったかな、存在論的な話で。考え方として、それ以外の可能性を考えることの重要性。どこまで行ってもその事物が全体の中にある一つと考えればこのバイアスから抜けられると思うんです、はい。

水の研究では、「水はエネルギーの鏡」だと表現しているのですがこれに倣うと物質は量ではなくてバランス。つまりパターンなんだ、形なんだと言っているわけですね。

物質量が関係ないのであればなおさら、何をどのくらい入れるかはナンセンスでどのような素材のものをどんな形で入れるかの方が大切ということがわかってくる。何を使うかではなく、どう使うかなのかなと。

僕らが大切にしている美しいが美味しいはここにつながってきます。

すなわち自然がもつ美しいパターンが水や風という自然がもたらしてくれる、そこにノイズがなければ美味しい、すなわち人間やその風土にあった野菜になるということです。

これは中医学などの薬膳などにも応用されており、各季節にできた旬の植物を食べることが理に適っていると考えます。その季節にできるということ自体が食べる意味に繋がるということです。旬の野菜はどんな農法であれおいしいのです。

こういう本読むと「昔のやり方が一番正しい」みたいな下降史観になりがちだけど、これはこれとしてやはり進化しているという意識も大切だなと。昔の方が良かったと考えるのは今から逃げている気がして個人的にはあんまり好きじゃないのです。

ここまで読んでくれたのなら本当にありがとうございます!